Новый туристический маршрут «Места силы Лидчины», призванный раскрыть уникальное историческое, культурное и духовное наследие региона, был представлен на семинаре, прошедшем в Лиде. Мероприятие состоялось в преддверии XXXІІ Дня белорусской письменности и собрало профессионалов туристической отрасли: представителей туристических организаций, Национального агентства по туризму, СМИ, экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Участники семинара совершили познавательную поездку по ключевым точкам, включенным в программу.

«Мы включили те объекты, которые действительно имеют значение для нашего района. Мы хотим показать участникам семинара и в будущем туристам, как исторические события и места повлияли на формирование характера местного населения и их менталитет. Все-таки Западная Беларусь немного отличается от остальных регионов», - подчеркнула директор Лидского районного туристического информационного центра Наталья Сливкина.

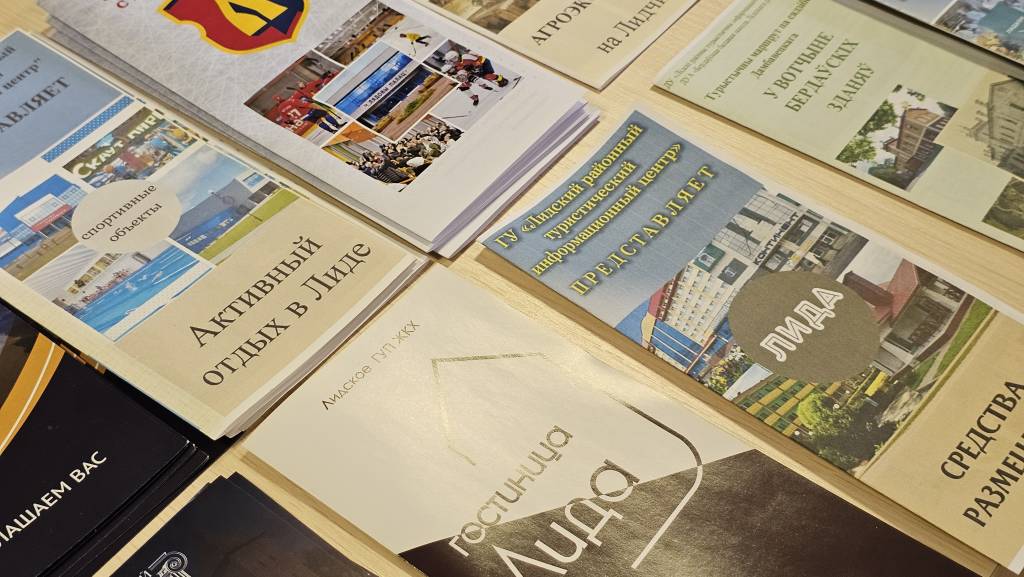

Начало было положено рабочей встречей с представителями отдела спорта и туризма Лидского райисполкома и посещением Лидского районного туристического информационного центра.

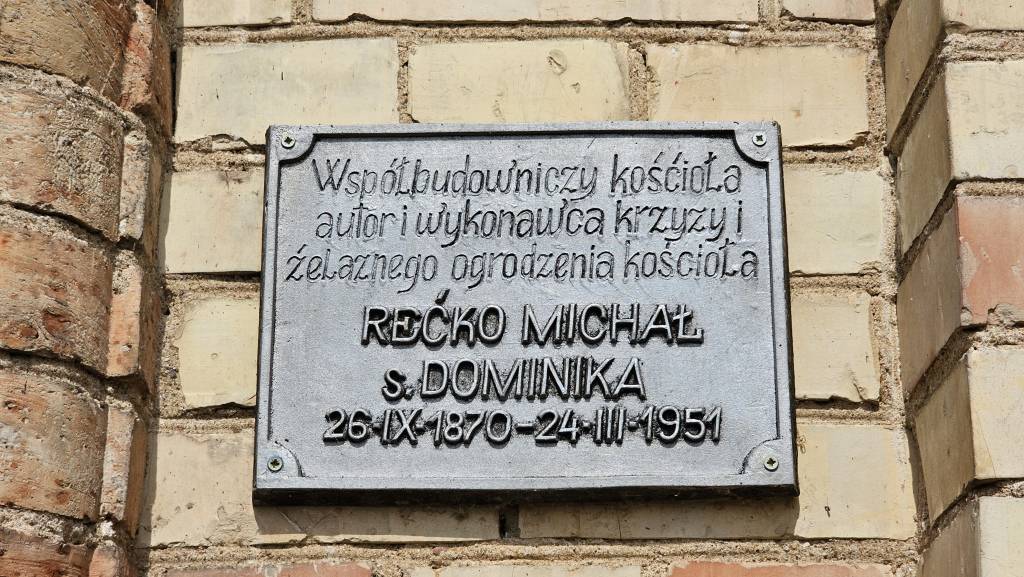

Одним из впечатляющих пунктов маршрута стал Костёл Святого Михаила Архангела в деревне Белогруда, расположенный на живописном берегу реки Дитва. Этот строгий и величественный каменный храм в неоготическом стиле, построенный в 1908 году при содействии ксёндза Казимира Сталевского и владельца земель Дмитрия Мавроса, поражает своей архитектурной красотой и духовной атмосферой.

Название Белогруда, означающее «белая гора», связано с холмом, расположенным рядом с костёлом. Возраст этого холма, по оценкам специалистов, составляет около миллиона лет. У подножия холма, у реки Дитва, были обнаружены средневековые стоянки, относящиеся к VI–VIII и XI–XIII векам, что свидетельствует о древней истории этих мест. Белогруда впервые упоминается в исторических документах в 1442 году как собственность представителей рода Завишей.

История храма уходит корнями в начало XVII века, когда витебский воевода Ян Завиша основал здесь первый костел. После пожара в начале XVIII века Владислав Шемет построил новый деревянный костел Непорочной Девы Марии, на месте которого позднее и был возведен существующий каменный храм. Примечательно, что, несмотря на все исторические перипетии, костел ни разу не закрывался – ни в царское, ни в советское время, и никогда не использовался в хозяйственных целях.

Главной святыней костёла является чудотворная икона Божией Матери, созданная во второй половине XVII века. Эта икона, являющаяся копией Остробрамского образа, почитается верующими как помощница в исцелении болезней опорно-двигательного аппарата и сердца. На подъезде к Белогруде находится небольшая капличка с иконой Святого Антония Падуанского, к которой ежегодно 13 июня стекаются многочисленные паломники.

Затем участники семинара отправились в агрогородок Тарново, где посетили бывшую усадьбу Мавросов, свидетельствующую о богатой истории этого края. Название местечка восходит к имени первого владельца – Петра Тарновского, и в XVII-XIX веках оно было известно как «Тарновщизна».

На протяжении своей истории Тарново принадлежало разным знатным родам, включая Радзивиллов, Андрейковичей и Кашицев, однако наибольший след в истории местечка оставили Мавросы – российский графский род, выкупивший эти земли в 1866 году. Именно с их деятельностью связан расцвет Тарново.

В 1884 году, благодаря щедрости графа Д.Н. Мавроса, адъютанта генерал-губернатора Муравьева, в Тарново был создан целый усадебный комплекс, включавший в себя усадебный дом, винокуренный завод, конюшню, ледовню, оригинальную ветряную мельницу, дома для прислуги, живописный парк и два пруда.

Сердцем усадьбы является кирпичный усадебный дом, представляющий собой асимметричное здание с живописной ступенчатой композицией фасада, выполненное в стиле модерн. С западной стороны к зданию примыкает четырехэтажная башня, а с южной стороны располагался парк и подъездная аллея, ведущая к дворцу. Сегодня это здание, находится под охраной государства как памятник архитектуры.

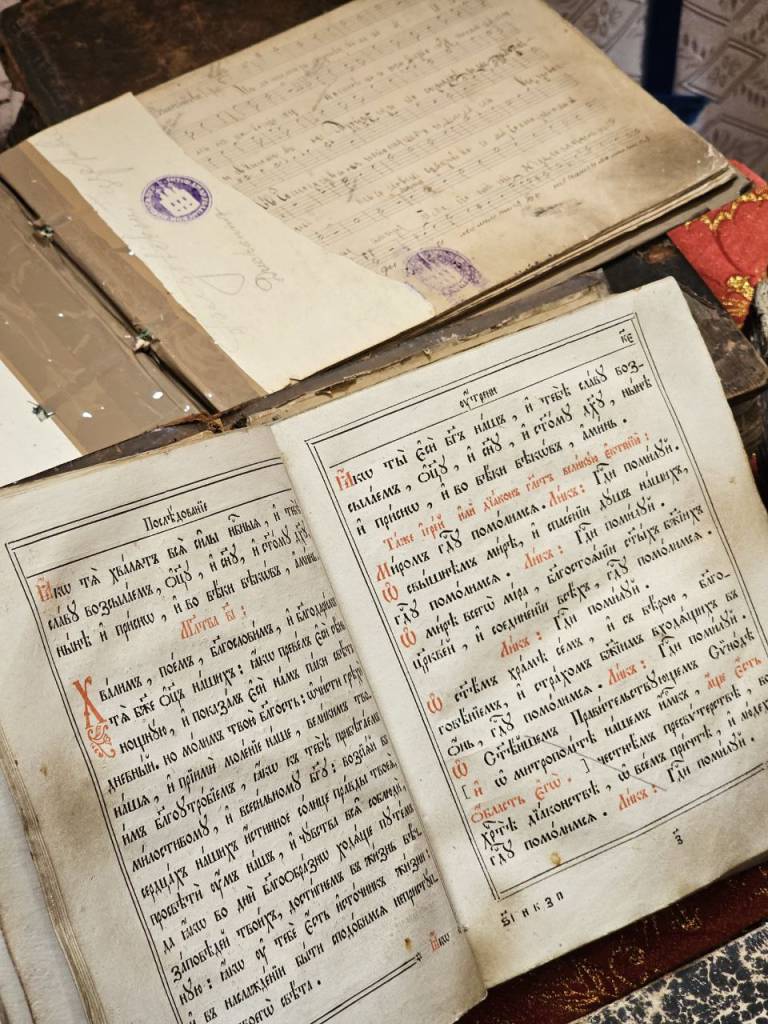

Далее маршрут пролегал к храму Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Голдово. Уникальное сочетание униатской архитектуры и православной духовности делает этот храм особенным. Возведенный в 1795 (или 1793) году на месте обветшавшего монастыря на средства Феликса Важинского, владельца Голдовской усадьбы и сына подскарбия Великого княжества Литовского А.В. Важинского, храм в XIX веке претерпел реконструкцию. Летописи тех лет отмечают его скромный внешний вид, описывая его как «храм в виде корабля, не представляющий ничего замечательного». Однако за скромным фасадом скрывается богатая история.

Важной вехой стало открытие в 1856 году при церкви первого в Лидском повете народного училища, а в 1864 году здесь было основано приходское православное братство. Сегодня приход насчитывает около 200 прихожан, приезжающих из разных окрестных деревень. В начале XX века при храме действовал церковный хор, проводились крестные ходы и действовало общество трезвости. В советское время, в отличие от многих других храмов, Голдовская церковь не была закрыта и не использовалась в хозяйственных целях. В течение XX века храм несколько раз ремонтировался и реставрировался, в частности, в 1925 году были приобретены колокола и обновлена крыша, а в 1979 году в храм было проведено электричество.

Особой святыней храма является икона Владимирской Божией Матери. У алтаря находится тайник, известный как «Твою Милость», что порождает интересную гипотезу о возможном нахождении в церкви утерянной иконы византийского письма. Служители храма надеются на научное содействие в исследовании этого вопроса и обнаружении, возможно, ценной реликвии.

В рамках семинара также состоялось посещение агроэкоусадьбы «Вильканцы» в деревне Красновцы, где участники смогли познакомиться с особенностями агроэкотуризма в регионе.

Еще одной яркой точкой маршрута «Места силы Лидчины» стал Костёл Преображения Господнего в агрогородке Ваверка. Этот храм является третьим по счету, возведенным в этом месте, сменив два деревянных предшественника. Каменный костёл был построен в 1840 году на собственные средства Самуэля Костровицкого. Свой нынешний облик он приобрёл после перестройки в 1932 году под руководством мастера Бэпки. С 1936 года украшением костёла является великолепный 15-голосый орган.

История Ваверки уходит корнями в далекое прошлое – первое упоминание о поселении относится к 1413 году. Тогда же здесь был заложен первый деревянный костел Святого Франциска, позднее переосвященный в костёл Святой Троицы. В середине XVI века костёл стал кальвинистским сбором, но в XVII веке вернулся в католичество.

Помимо архитектурной и религиозной ценности, Ваверка привлекает внимание своим неожиданным соседством – рядом с костёлом находится памятник Чапаеву, что является весьма нетипичным для католического храма. Также заслуживает внимания Ваверское католическое кладбище, разделенное на две части. В одной из частей расположены могилы семей польских солдат Армии Крайовой, в том числе и Яна Пивника, останки которого были эксгумированы и перевезены в Польшу в 1998 году. Важно отметить, что в советские годы костёл не был передан под хозяйственные нужды.

Интересной местной традицией является ежегодное празднование «дажынак», которое проходит в последнее воскресенье августа. В этот день верующие приносят в костёл караваи нового урожая, где они освящаются во время торжественной мессы. После службы караваи делятся между всеми присутствующими, напоминая о важности и трудоёмкости процесса выращивания хлеба. На «дажынкі» приглашаются все желающие.

Завершающим объектом маршрута стала бывшая усадьба Костровицких-Брохотских в агрогородке Можейково, хранящей память о нескольких поколениях знатных родов, владевших этими землями.

Можейково впервые упоминается в исторических источниках в 1502 году как владение князя Гагина. На протяжении своей истории местечко неоднократно переходило из рук в руки, принадлежа Мацковичам, Полубинским, Нарушевичам, Ходкевичам, Костровицким и Брохотским.

Усадьба, которую мы видим сегодня, была построена в 1880 году в стиле классицизма, когда поместьем владели Костровицкие. В XX веке усадьба перешла во владение Брохотских, которые в 1938 году построили в Можейково спиртзавод, функционирующий и по сей день.

До наших дней сохранились жилой дом, некоторые хозяйственные постройки и остатки живописного парка. В советское время в здании усадьбы располагались дирекция совхоза, клуб, а в настоящее время здесь находится администрация агрогородка.

Подвели итоги семинара на заседании в формате круглого стола в Лидском райисполкоме, где участники обсудили перспективы развития нового туристического маршрута. Директор Лидского районного туристического информационного центра Наталья Сливкина представила подробную презентацию маршрута, подчеркнув его уникальность и потенциал для привлечения туристов. Менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Евгений Шантило рассказал о возможностях, которые экосистема банка предоставляет для поддержки и развития туристического бизнеса в регионе. Илья Давыдов, основатель проекта Vitaem, познакомил собравшихся с возможностями платформы для продвижения туристических услуг Лидского района. После докладов состоялся живой обмен мнениями, в ходе которого участники внесли свои предложения и обсудили вопросы, связанные с логистикой, инфраструктурой и маркетинговой стратегией маршрута «Места силы Лидчины».

Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» выражает благодарность Божоку Владимиру Владимировичу, начальнику спорта и туризма Лидского райисполкома, Сливкиной Наталье Анатольевне, директору государственного учреждения «Лидский районный туристический информационный центр», Яцкевич Татьяне Дмитриевне, экскурсоводу на маршруте, представителям Можейковского и Голдовского сельсоветов, а также всем участникам за организацию и проведение выездного семинара.